В качестве диагностических мероприятий для обнаружения аномалии врачи прибегают к использованию медицинского приема, основанного на выработке минимальной дозы рентгеновского излучения — компьютерной томографии. Лечебная терапия представлена техниками корректировки жизненно важных параметров, стабилизацией давления внутри черепа и приемом нейропротекторных препаратов. Хирургическое вмешательство предписывается исходя из наличия показаний, которые включают трудоемкую операцию по трепанации, декомпрессии и устранении мест ушиба.

Общая информация

Согласно среднестатистическим показателям ушиб головного мозга (УГМ) диагностируют в более 25% случаях все черепно-мозговых травм (ЧМТ). Основной отличительной чертой является присутствие у пациента морфологических изменений в церебральной области, которые были вызваны получением травмы. Существуют три степени тяжести:

- 1 форма — относится к легким ЧМТ и стоит на одном месте с сотрясением.

- 2 форма — средняя.

- 3 форма — тяжелая.

Оценочные показатели зависят от уровня отклонений от нормы в сознании больного, тяжести самочувствия пострадавшего, степени выраженности неврологической недостаточности и результатам медицинских обследований. Согласно среднестатистическим сведениями на территории РФ аномалию практически 50% выпадают на вторую стадию тяжести. Она диагностируется преимущественно у представителей мужского пола.

Статистика утверждает, что до 20% случаем ЧМТ появляются в результате употребление спиртных напитков. Сегодня ушиб головного мозга считается актуальной проблемой для медиков вследствие исходящих от него ситуаций с летальным концом и инвалидизации населения возрастной категории до 45 лет. Решением задачи в вопросе выздоровления пострадавшего занимаются травматологи, нейрохирурги, неврологи и реабилитологи.

Основные факторы, вызывающие ушиб головного мозга

К главным источникам возникновения относят:

- Автомобильные столкновения.

- Профессиональные факторы

- Бытовые конфликты.

- Криминальные повреждения.

- Спортивные травмы.

У детей до 7 лет УГМ может произойти в результате падения. Расстройство случается в случае резкого падения при эпилептических припадках или при отказе мышечных отделов нижних конечностей. Обычно, ушиб вызывает переломы черепного короба, а в 50% ситуаций — внутричерепные кровоизлияния (формированием гематом субдурального или внутримозгового характера).

Патофизиология бывает двух типов:

- Первичного — повреждение вызывает травма, которая провоцирует смещение мозга, его полушарий и гидродинамическим источником. У пострадавшего появляются анатомические нарушения нейронов и клеток, происходит разрыв связей синаптического плана, сосудистые аномалии и формирование тромбов. Места поражения представлены множественной и единичной природой, которые размещаются в точке удара и районе противоудара.

- Вторичного — начинается из-за деструктивных процессов обмена веществ, вызванных первичным типом. В месте Х прогрессирует воспаление и отечность асептического происхождения, сбой системы кровообращения и метаболизма нейронных элементов. Эти факторы вызывают расширение границ повреждения.

В итоге у пациента в обоих случаях происходит некроз нейронных областей, который впоследствии вызывает неврологический дефицит.

Как проявляется?

Ушиб мозга легкой формы сопровождается обмороком, который длится до 10 минут. В дальнейшем у пострадавшего наблюдается умеренная степень глухоты, острое желание спать. Иногда встречается симптом нестабильной ориентации во временных отрезках и окружающем пространстве. Больные сообщают о наличии регулярных болезненных ощущений в районе головы, общей слабости, тошнотных позывах и головокружении. Встречается проблема рвотного характера, которая в результате не приносит облегчения. Врачи диагностируют временную утрату памяти: человек не может вспомнить события, происходившие до аварии (амнезия ретроградного плана) и спустя отрезок времени после травмы не способен запоминать события, которые происходят вокруг него (амнезия антероградного типа).

Обычно начинается увеличение показателей сердечного ритма или, наоборот — снижение. Достаточно редко можно встретить устойчивое возрастание артериального давления. В неврологической клинике выделяют:

- Анизокорию — разного размера зрачки.

- Нистагм — неконтролируемая двигательная активность глаз мигательного плана с высокой частотой.

- Асимметрия сухожильных способностей.

- Невыраженный комплекс симптомов менингеального происхождения.

- Слабая степень гемипареза.

В случае сопровождения УГМ кровотечением субарахноидального характера, менингеальные проявления обладают высокой выраженностью. Симптоматика в легкой форме продолжается на протяжении 2-3 недель. При наличии средней степени тяжести пострадавший отключается (от десятков минут до нескольких часов). После восстановления сознания врачи диагностируют острую головную боль, многократную рвоту и амнезию. Потеря памяти, оглушение и дезориентация способны присутствовать у пациента на протяжении нескольких дней. Встречаются психологические расстройства. Дополнительно наблюдаются такие проблемы:

- Гемипарезы и гемигипестезии.

- Нарушения функционирования речевого аппарата.

- Сбои в работе дыхательной системы.

- Увеличение температуры тела (до 41 градуса).

- Судороги.

Все проявления аномалии проходят в течение 5 недель после получения травмы черепного короба. УГМ тяжелой формы выделяется длительным бессознательным состоянием пострадавшего. Иногда пациент лежит в отключке несколько недель.

Какие обследования нужны для проверки ушиба головного мозга?

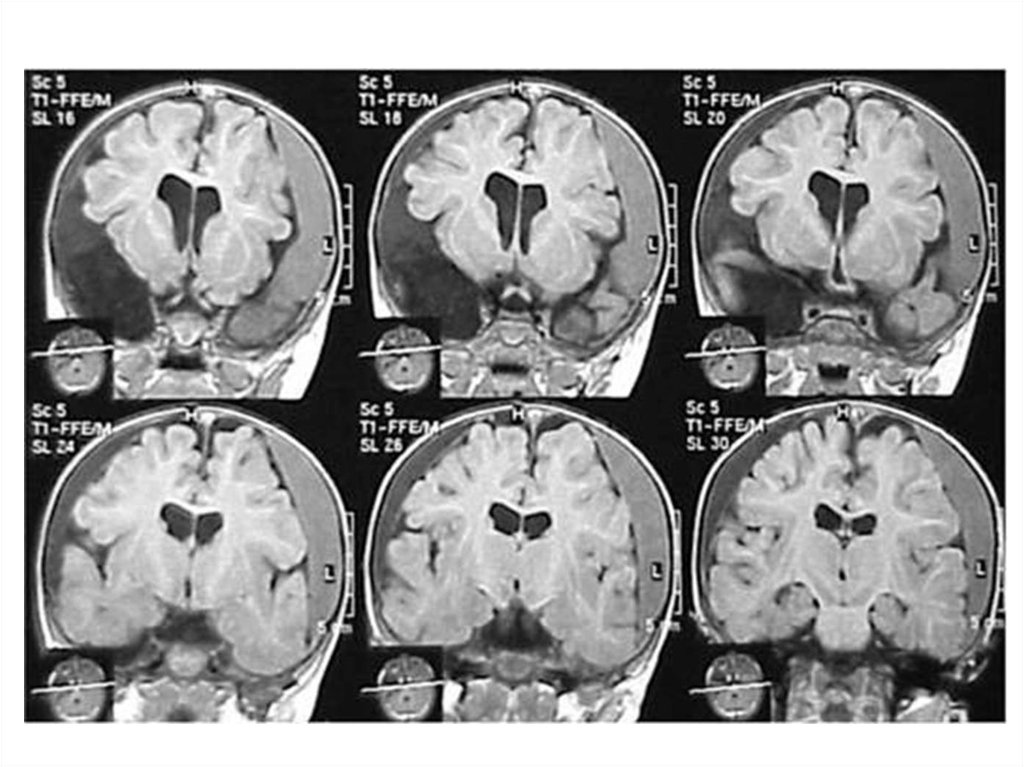

Обязательным медицинским методом проверки состояния человека становится КТ головного мозга. Клиническая картина на сканирование зависит от тяжести повреждения:

- В случае первой формы возможность выявить нарушения составляет до 50%. В месте удара на диагностике можно заметить образование отека и кровотечения петехиального плана. Отек способен поразить всю область мозга или целое полушарие, что приведет к сужению пространства ликворного отдела.

- При ушибе головного мозга средней степени отмечают появление на томограмме воспалительных зон с пониженным уровнем плотности. Геморрагическое пропитывание обладает высокой плотностью.

- Тяжелая стадия нарушения функционирования визуализируется на снимках в виде очагов с повышенным/пониженным выделением. Первый вариант говорит о наличии кровянистых сгустков, а второй — об области прогрессирования и образования отечности. Иногда разрушение способно проникнуть в церебральные отделы и уйти в подкорковые структуры.

Во время лечебной терапии требуется проходить компьютерное обследование для мониторинга эффективности. Первая и вторая форма аномалии и их последствия проходят с течением времени полностью, а третья — показывает уменьшение периметра областей деструкции, потом начинается образование в кисты или зоны атрофии.

Как вылечить?

УГМ считается обязательным показанием к отправке пострадавшего в больницу. Контроль над пациентом и назначение корректного курса лечения обеспечивают врачи неврологического, хирургического и реабилитационного отделения. Консервативная методика заключается в таких правилах:

- Корректировочные мероприятия по нормализации гемодинамических данных с регулярной проверкой артериального давления.

- Помощь в осуществлении дыхательных функций.

- Мониторинг и исправление внутричерепного давления.

- Употребление фармакологических препаратов нейропротекторного характера,

- Прием медикаментов для корректировки температуры тела, избавления пациента от судорог, купирования болезненных ощущений в районе головы, предотвращения рвотных рефлексов.

- Иногда предписывается операция.

Хирургическое вмешательство назначается в 20% случаев. Оно показано в случае прогрессирования сдавливания мозга и формировании дислокационного синдрома во время присутствия поражения размером выше 30 кубических сантиметров со смещением срединных элементов больше, чем на 5 миллиметров. Они могут сопровождаться развитием ухудшения неврологических симптомов. Операция проходит с использованием технологии трепанации черепной коробки. В случае обнаружения размножения нарушений, врачи удаляют это место. Проводится костно-пластическое вмешательство в ходе, которого ткани костного и кожно-апоневротического характера устанавливаются обратно.

Используемая литература

- Adatia K., Newcombe V.F.J., Menon D.K. Contusion Progression Following Traumatic Brain Injury: A Review of Clinical and Radiological Predictors, and Influence on Outcome. Neurocritical Care. 2021;34(1):312–324. DOI:10.1007/s12028-020-00994-4. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32462411/ (2021). PubMed.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Moderate and Severe Brain Injury Basics. https://www.cdc.gov/heads-up/about/severe-brain-injury-basics.html (15.09.2025). CDC.

- World Health Organization (WHO). Package of interventions for rehabilitation: module 3: neurological conditions (включая Traumatic brain injury). https://www.who.int/publications/i/item/9789240071131 (05.07.2023).

- Hawryluk G.W.J., Rubiano A.M., Totten A.M., et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury: 2020 Update of the Decompressive Craniectomy Recommendations. Neurosurgery. 2020;87(3):427–434. DOI:10.1093/neuros/nyaa278. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761068/ (01.09.2020).

- Carney N., Totten A.M., O’Reilly C., et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Neurosurgery. 2017;80(1):6–15. DOI:10.1227/NEU.0000000000001432. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27654000/ (01.01.2017).

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Head injury: assessment and early management. Guideline NG232. https://www.nice.org.uk/guidance/ng232 (18.05.2023). NICE.

- Ginsburg J., Smith T. Traumatic Brain Injury. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. NCBI Bookshelf: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557861/ (обновлено 17.02.2025).

- American College of Surgeons; American Congress of Rehabilitation Medicine. Best Practices Guidelines: The Management of Traumatic Brain Injury. PDF: https://www.facs.org/media/vgfgjpfk/best-practices-guidelines-traumatic-brain-injury.pdf (©2024).

- Акимов Г.А. Некоторые аспекты проблем закрытой черепно-мозговой травмы. Некоторые дискуссионные вопросы//Журнал неврологии и психиатрии, 1989.

- Хорн Л.И. Медицинская реабилитация черепно-мозговых травм. - Филадельфия: 1996.

- Цыган В.Н. Нейрофизиологические механизмы компенсации при травмах в экстремальных условиях военно-профессиональной деятельности: дис. ...д-ра мед. наук. - СПб.: 1995.