Тромбоз кавернозного синуса: что это

К болезни приводит закупорка пещеристой венозной пазухи мозга тромбом. Клиническая картина включает цефалгию, покраснение области глаз, отеки, нарушения мозговых функций III, IV, V ЧМН, хемоз, экзофтальм изредка очаговую неврологическую симптоматику. При постановке диагноза необходимо сопоставление анамнеза, клинических исследований и методов нейровизуализации. Терапия включает комплексный подход: антибактериальные и антитромботические препараты и медикаменты, направленные на устранение симптомов. Возможно оперативное вмешательство.

Общая информация о патологии

Эта патология была в разное время описана несколькими учеными. На сегодняшний день диагностируется редко, примерно 3-4 случая на 1 миллион взрослого населения и 6-8 у детского. В группу риска в основном попадают женщины 20 – 40 лет. Вероятность летального исхода при этой болезни составляет 5-25%.

Причины возникновения

В большинстве случаев это заболевание вторичное. Самостоятельная нозология включает всего 10-20% случаев. Этиофакторами выступают:

- Поражения ЦНС неинфекционной природы – открытые и закрытые черепно-мозговые травмы, нейрохирургические вмешательства, раковые опухоли мозга, метастазы.

- Инфекционные поражения. В первую очередь патологии носа и глазных орбит – ретробульбарный абсцесс, флегмона глазницы, фурункулез, отиты, риносинуситы, мастоидиты. Первопричиной могут стать бактериальные энцефалиты и менингиты. Иногда спровоцировать тромбоз кавернозного синуса способны грибковые инфекции, генерализованные вирусы и септицемия.

- Венозные тромбозы и расстройства гемодинамики. Их развитию способствует сердечная недостаточность, дегидратация, антифосфолипидный синдром. Опасным может быть длительное использование катетера центральной вены. Это приводит к образованию тромбозных масс.

- Гормональный дисбаланс, который способно вызывать длительное употребление оральных контрацептивов, беременность, восстановительный послеродовой период.

- Коллагенозы. В этом случае ТКС – первичный симптом системных заболеваний соединительной ткани. Это – синдром Шегрена, системная красная волчанка, болезнь Бехчета.

- Врожденная тромбофилия способствует возникновению тромбоза. Она вызывается генетическими аномалиями.

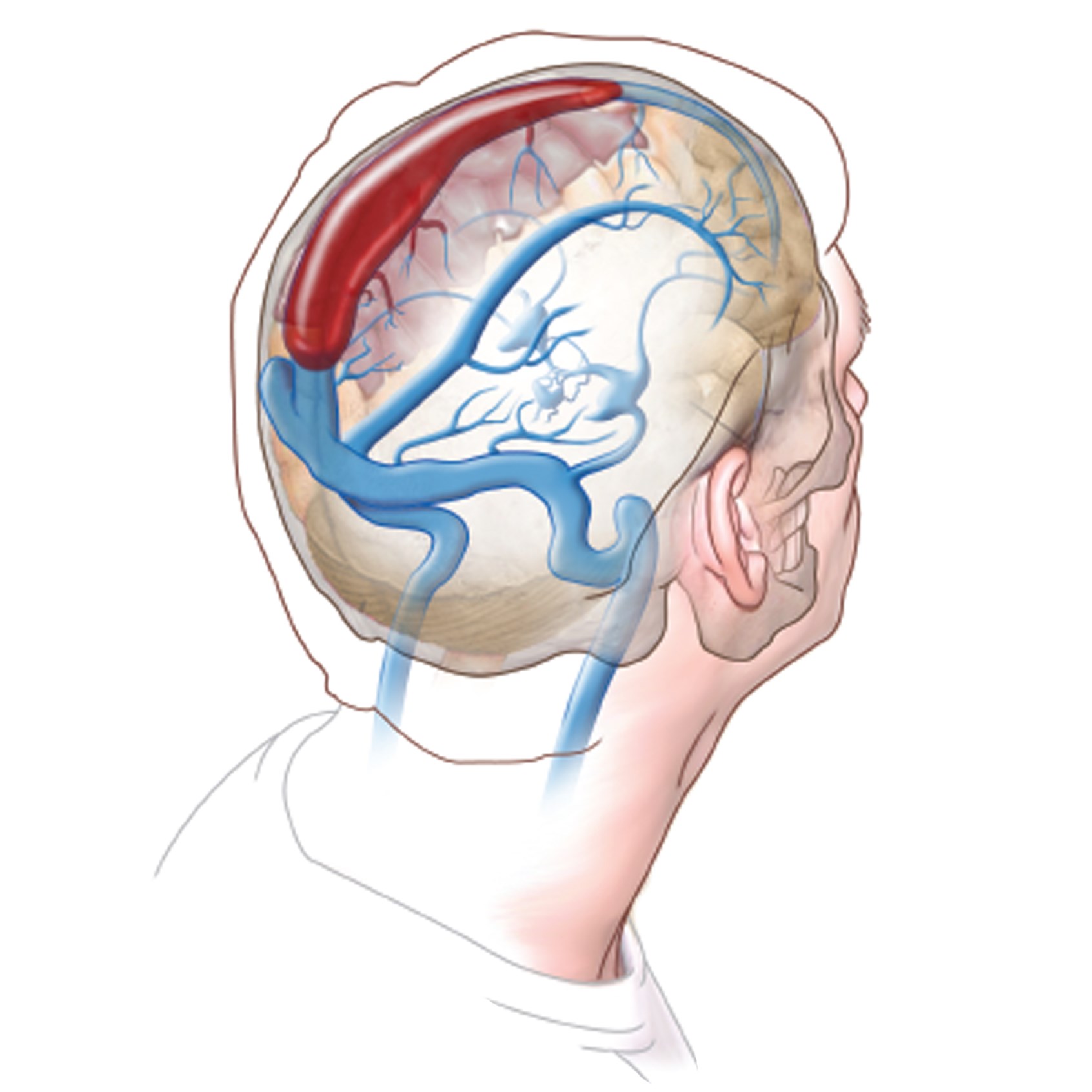

Механизм развития

В основе патогенеза ТКС лежит триада Вирхова:

- Повреждение стенок сосудов.

- Замедление кровообращения.

- Усиление вязкости крови.

Это приводит к локальной адгезии и слипанию тромбоцитов. Таким образом формируется красный или первичный тромб. Большое количеству трабекул в пещеристой пазухе способствует его росту и распространению по венам внутри черепа.

Морфологические изменения вызывает закупорка региональных вен и повышение внутричерепного давления. Нарушается интракраниальный кровоток. Усиливается гидростатическое давление. Это приводит к отеку головного мозга. Из-за застоя венозной крови в синусах начинается остановка физиологического всасывания цереброспинальной жидкости. Подобные обстоятельства повышают риск геморрагии или инфаркта мозга.

Неврологическая симптоматика обусловлена топографией и строением кавернозного синуса. Через пещеристую пазуху проходит группа черепно-мозговых нервов, симпатическое сонное сплетение, сонная артерия.

Клиническая картина

Симптоматика вариабельна. Она зависит от темпа прогрессирования, возраста пациентов и этиофакторов. Включает:

- Головную боль без специфических характеристик. Если первопричиной стали инфекции, цефалгия усиливается в горизонтальном положении.

- Тошноту и рвоту.

- В некоторых случаях гипертермию и лихорадку.

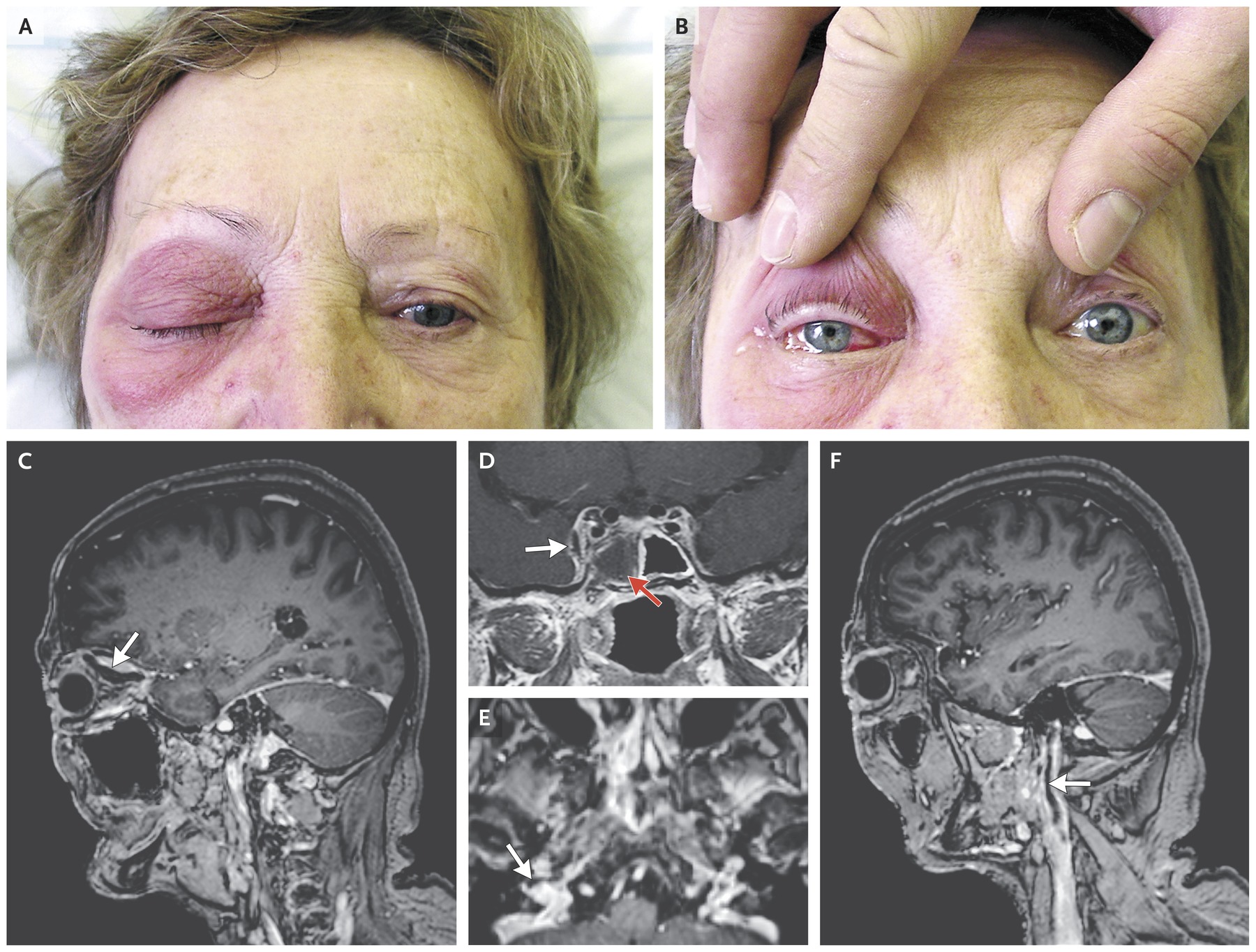

- Офтальмологические проявления включают боль при нажатии на периорбитальные области, отечность, болезненность глазного яблока. Возможен двусторонний или односторонний экзофтальм, хемоз, резкая потеря зрения.

- Отек височно-лобной области и щеки, ее покраснение или бледность.

- Нарушение общего состояния. Оно может варьироваться от оглушения до комы.

- Очаговая неврологическая симптоматика включает сенсорную афазию, монопарезы, параличи, генерализованные или фокальные эпилептические припадки.

- Опущение верхнего века.

- Ограничение движений глазного яблока.

- Нарушение чувствительности в области, где произошла иннервация черепных нервов.

- Сглаженность носогубной складки.

- Разные формы косоглазия.

Возможные риски

У большинства пациентов возникают осложнения. Самые распространенные – кровоизлияния в мозг и инфаркт. Также возможен отек с признаками вклинивания. В редких случаях возникает тромбоэмболия легочной артерии или эпилептический статус. Инфекционные патологии могут сопровождаться абсцессом, метастатическими пневмониями, гнойными менингитами. Поражения гипоталамо-гипофизарной системы приводят к эндокринным нарушениям. В качестве отдаленных рисков – скотомы и ухудшения зрения.

Способы диагностики

Патогенетические симптомы тромбоза кавернозного синуса отсутствуют. Это затрудняет диагностику. Отличать болезнь необходимо от сепсиса, поражения сигмовидной пазухи, ретробульбарного кровоизлияния, саркомы и глиомы тканей глазниц. Для постановки диагноза необходимы следующие процедуры:

- Осмотр и сбор анамнеза.

- Проверка неврологического статуса. При этом отмечается угнетение краниального и зрачкового рефлекса, экзофтальм, гипестезия, бульбарные расстройства. Возможны центральные парезы, косоглазие, позитивные менингеальные знаки.

- Показана консультация у офтальмолога. Специалист может обнаружить выпадение полей зрения, хемоз, нечеткость границ диска зрительного нерва, расширение венозных сосудов глазного дна.

- Анализ крови показывает нейтрофильный лейкоцитоз, анемию и увеличение СОЭ, тромбоцитопению.

- При заборе люмбальной пункции выявляется повышенный уровень белка, лейкоциты и эритроциты в ликворе. У трети больных это обследование ничего не выявляет.

- КТ обнаруживает сужение мозговых желудочков и цистерн, зон повышенной плотности. Визуализировать тромб можно при использовании контраста.

- МРТ сосудов головного мозга – наиболее информативное обследование.

Терапия

Главная цель – профилактика нарастания внутричерепной гипертензии. Необходимо восстановление кровотока и угнетение воспалительных процессов. Надо предотвратить рецидив. Если первичная патология бактериального генеза показано назначение антибиотиков. Комплексный подход включает:

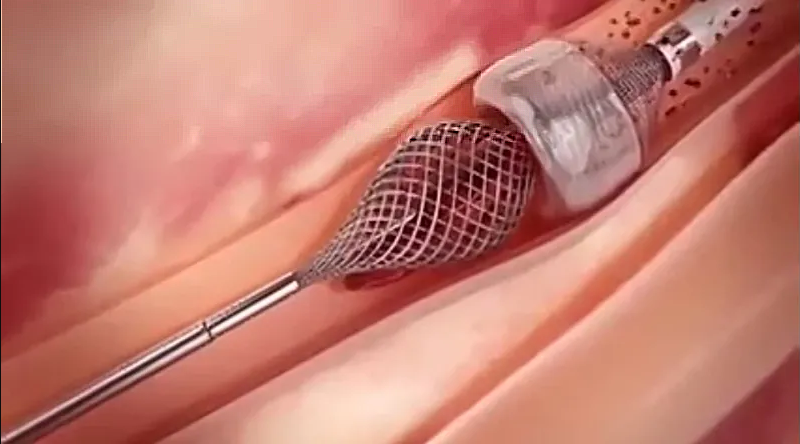

- Антитромботические препараты с постепенной отменой антикоагулянтов. На постоянной основе возможно использование дипиридамола и аспирина.

- Антибактериальная терапия включает длительное назначение субмаксимальных и максимальных доз антибиотиков широкого спектра действия. Если этиофактор является ринусогенным необходима терапия воздействующая на анаэробную микрофлору.

- Лечение, направление на снятие симптомов позволяет купировать судорожные припадки, бороться с отеком головного мозга. Для максимального эффекта показано комбинировать антикоагулянты с препаратами НПВС.

- При расстройствах дыхания возможен перевод пациента на ИВЛ с гипервентиляцией легких.

Хирургическое вмешательство

Может быть двух видов: санация очагов инфекции и удаление тромба или устранение первичных хирургических заболеваний. Решение об операции принимается только после проведения консервативной терапии и приема антибиотиков. В случае транслокации внутричерепных структур, которые способны повредить ствол головного мозга необходима экстренная декомпрессионная гемикраниэктомия.

Прогноз

При своевременной постановке диагноза прогноз благоприятный. Выживаемость пациентов составляет 91-94%. У 10-30% наблюдаются легкие остаточные явления. Серьезные осложнения возникают только у 8-10% больных.

Профилактические меры

Специфической профилактики болезни не существует. Снизить риск заболевания можно при раннем выявлении и лечении патологий – этиофакторов и коагулопатий.

Литература

- Septic cavernous sinus thrombosis: A review (Surv Ophthalmol, 2021): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33831391/ PubMed.

- MR imaging of cavernous sinus thrombosis (Eur J Radiol Open, 2020): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32154332/ PubMed.

- Prognosis of septic cavernous sinus thrombosis remarkably improved (Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29998385/.

- Дубовицкая Ю.И., Максимова М.Ю., Брюхов В.В., Кротенкова М. В./ Диагностика тромбоза мозговых вен и венозных синусов // РМЖ – 2017 - №21.

- Крюков А.Т., Пальчун В.Т. / Оториноларингология // 2001.

- Изаева Т.А., Фейгин Г.А. / К классификации и лечению флебитов и тромбозов крупных вен лица и кавернозного синуса риносинусогенного генеза // Российская ринология – 1996 - №5.

- Максимова М. Ю., Дубовицкая Ю. И., Брюхов В. В., Кротенкова М. В. Диагностика тромбоза мозговых вен и венозных синусов. Российский медицинский журнал (РМЖ). 2017;21:1595–1601. URL: https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Diagnostika_tromboza_mozgovyh_ven_i_venoznyh_sinusov/ (24.10.2017).

- Фейгин Г. А., Изаева Т. А. К классификации и лечению флебитов и тромбозов крупных вен лица и кавернозного синуса риносинусогенного генеза. Российская ринология. 1996;(5):20–22. URL (PDF): https://rhinology.ru/docs/zhurnal/1996-5.pdf (1996).

- Пальчун В. Т., Крюков А. И. Оториноларингология: учебник. 4-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2022. (Страница издателя: https://www.geotar.ru/).

- Plewa M.C., Hall W.A. Cavernous Sinus Thrombosis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; обновл. 16.06.2025. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448177/ (16.06.2025).

- Bhatia H., Kaur R., Bedi R. MR imaging of cavernous sinus thrombosis. Eur J Radiol Open. 2020;7:100226. doi:10.1016/j.ejro.2020.100226. URL (PubMed): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32154332/ (03.03.2020).

- Caranfa J.T., Yoon M.K. Septic cavernous sinus thrombosis: A review. Surv Ophthalmol. 2021 Nov–Dec;66(6):1021–1030. doi:10.1016/j.survophthal.2021.03.009. URL (PubMed): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33831391/ (05.04.2021 ePub).

- Van der Poel N.A., Mourits M.P., de Win M.M.L., Coutinho J.M., Dikkers F.G. Prognosis of septic cavernous sinus thrombosis remarkably improved: a case series of 12 patients and literature review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018;275:2387–2395. doi:10.1007/s00405-018-5062-9. (Опубл. онлайн 11.07.2018).

- Ferro J.M., Bousser M.-G., Canhão P., et al. European Stroke Organization guideline for the diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis — endorsed by the European Academy of Neurology. Eur J Neurol. 2017 Oct;24(10):1203–1213. doi:10.1111/ene.13381. URL (PubMed): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28833980/ (20.08.2017 ePub).

- Ulivi L., Squitieri M., Cohen H., Cowley P., Werring D.J. Cerebral venous thrombosis: a practical guide. Pract Neurol. 2020 Oct;20(5):356–367. doi:10.1136/practneurol-2019-002415. URL (полный текст): https://pn.bmj.com/content/20/5/356 (21.09.2020 online).